金风送爽,硕果飘香,初秋的燕赵大地,处处呈现着丰收景象。第十届茅盾文学奖8月16日在北京揭晓。著名作家、原总政文化部部长徐怀中的《牵风记》名列其中。在5位获奖作家中,徐怀中先生已届九十高龄,创造了中国文坛的奇迹,成就了中国文坛的一段佳话。这是先生的荣誉,也是他的故乡——古城邯郸人民的荣誉,是燕赵文化、红色革命文化熏陶孕育出的在新时代绽放的奇葩。

图为徐怀中先生接受本社记者专访。记者 耿子淇 摄

徐怀中先生曾经讲:“其实我姓许。因为还有一个作家叫许怀中,为了区分开来,我在发表作品时就用了现在的双立人徐。”他1929年9月出生于邯郸市峰峰矿区山底村,12岁时父亲把他送到磁县花园村抗日高等小学读书,后考上位于涉县一二九师司令部北侧悬钟村的太行第二中学,1945年中学毕业后参加八路军队伍,在部队从事美术和宣传工作。1947年8月,刘邓大军挺进中原,先生随大军千里跃进大别山。1950年任西南军区政治部文工团研究员,又在修建康藏公路的一线连队任指导员。1954年在《人民文学》杂志发表反映工程兵部队筑路生活的处女作---中篇小说《地上的长虹》。1955年调昆明部队政治部文化部任助理员。1956年根据多年边疆生活体验,创作描写世界屋脊风土人情和奇特魅力的长篇小说《我们播种爱情》,同年参加全国青年创作会,在文学界崭露头角。1958年任《解放军报》副刊编辑,创作的电影文学剧本《无情的情人》,被错误批判为宣扬人性论和阶级调和论。1973年起任昆明军区文化部副部长,部长。1978年任八一电影制片厂编剧,期间,受命组建解放军艺术学院文学系,任主任,培养一大批军旅文学人才。1983年创作了描写年轻男女战士细腻生活和心灵历程的短篇小说《西线轶事》,里程碑式地开启了当代军旅文学新时代,斩获1980年全国优秀短篇小说创作奖。嗣后任总政文化部副部长、部长,中国作协第四届主席团委员等职。1988年被授予少将军衔。2013年凭借当年在越南南方战地采访的底子出版纪实文学作品《底色》,作品震动文坛,又荣获第六届鲁迅文学奖报告文学奖。2018年以刘邓大军千里挺进大别山为历史大背景,隆重推出了<<牵风记>>,作品叙述刻画了三个人物和一匹军马的故事,是一部具有深沉的现实主义质地和浪漫主义气息的长篇小说,也是一部具有探索精神的艺术作品,为战争文学贡献了新的典型。9月7日的北京,阳光和煦,微风习习, 邯郸日报社记者陈邢魁(以下简称陈)在徐怀中(以下简称徐)先生的寓所对先生表示了祝贺,并采访了这位邯郸籍的文学大家。

图为本社记者陈邢魁采访徐怀中先生。记者 耿子淇 摄

陈:徐部长好!我很荣幸能够拜见您,并当面向您请教。得知您获大奖,邯郸人都很高兴,很自豪!咱们邯郸是历史文化名城,文化底蕴丰厚,青年们热爱中华文化,热爱文学艺术,文化活动氛围很浓。我代表邯郸日报社全体员工,向徐部长表示衷心的祝贺!

徐部长的战争文学作品《牵风记》获得茅盾文学奖,创造了中国文学奇迹,创造了长篇小说的新标杆,成就了一段文学佳话。《牵风记》别开生面,另辟蹊径,跳出中国一般战争文学的框架,写人物的心灵命运,是对战争文学殿堂的丰富和开拓。评论家们认为《牵风记》的艺术观念有很大变化,甚至是颠覆性的。我读过之后,首先是感到震惊。整个作品渗透着自然审美的意识,有着不少创新的尝试,这真的需要勇气与胆识,需要理性与清醒的思考。

徐:我也很高兴,非常感谢家乡人民群众的关心,感谢青年文学爱好者的关注。没有想过《牵风记》还能获奖。凡是拿到这部书的老朋友见我都说,你90岁了,你还写了长篇!但是没有一个人说,你已经写了那么多了,你还又写一部长篇。我回想自己从一个小八路到开始写作,直到我现在已经90岁的人了,回头看看自己写过的几本书,觉得不胜感慨。《牵风记》的写作,对我来说,有着特别的意义,从2013年《底色》问世,到2018年长篇新作《牵风记》,我的笔下似乎常常呈现出一番所谓激越浩荡的生命气象。别人总说,你是“晚年发力”,对我来说,其实更认为是一直蕴蓄的创造力的自然勃发,是弥补自己创作上的“歉收”。我1945年参加八路军,随部队挺进大别山。用小说书写解放战争中这场重要的战略行动,并不是晚年才有的创作冲动,早在1962年,便开始创作这部小说,断断续续写了20万字左右。但是在特殊历史环境下,我又亲手烧毁了书稿。烧这个稿子也很不容易,要烧它,却点不着,半天在那里冒烟。它不着,我急得又怕人来看见。现在回想起来,我觉得这几十年的停顿,反而成就了这部小说另样的面貌。如果写了,它只不过就是很一般的一本写战争的书。重写这部小说时,我的艺术观念有了明显的改变,那就是重新回到文学艺术本身的规律上来。

山环水绕,绕了几十年,我终于找到了出口,但已经比较晚了。也不是完全没有时间,却因为这个原因、那个原因放下了创作。其他作家难道不忙吗?但实际上,思考怎么写,一直是个大问题。这个出口就是“艺术本身”。对于像我这样一辈的老人来说,最大的问题就是要使用减号。减去什么?这些话,我对别的媒体也讲过,减去数十年来我们头脑中的这种有形无形的概念化口号化的观念。但是对我来说,这种观念是很难去掉的,因为它已经沉淀到了我的深层意识里。我只能回归到文学艺术的自身规律上来。我强调自己要有这种自省意识,就像一条河流干涸了,断流了,你只能逆流而上,回到源泉,去找到自己的活命之水。对我来说这是很重要的事情。

我在办解放军艺术学院文学系时,恰逢思想解放大潮,余华、格非、孙甘露、苏童等一批先锋作家涌现,给我很大的触动。他们强调自己的主体意识,我读他们的作品,给我的感受是,他们是文学瀑布所激起来的那种一团一团的白色的雾气,有充分的负氧离子,但是他们的这种美,这种满身的锋芒,我是难借用的。到了晚年,我想我应该放开手脚来完成我最后的一击。现在我所交出来的《牵风记》,不是正面去反映这场战争,而是充分运用我自己多年来的战争、战地生活积累,像剥茧抽丝一样,把它织成一番生命气象。我只是写了一个旅长、旅长的警卫员、旅长的参谋和一匹马的故事,可以说是把我多年来对战争的这些思考汇集起来,成为这么一篇浪漫的故事。《牵风记》具有一种浪漫主义气质,有许多人问,有没有我妻子的影子?是不是也有自己感情的投射?我说这种感情和小说是一种“内在的联系”,作者的情感都会灌注到作品里。《牵风记》包含了我自己的感情,更是我们那一代革命文艺战士的纯净与美好所成就的浪漫投射。比如书中我着意描写了一个细节。汪可逾被暴雨浇得透湿,在一家门洞里支起门板,光着身子睡下。这种事情在我们文工团就出现过,老司务长看见绕着走了,谁也没把那个女同志叫醒。这里,我着力从内在意义上对女主人公形象作进一步开掘与展示。屋檐下的一只灰鸽,在抖落掉翅膀上残留的雨水。门墩旁边的一簇蒲公英,在阳光下晒干了茎叶上的雨水,渐渐挺立起来。一个祼体女孩,跟一只灰鸽和一簇蒲公英并无区别,应着天地大化,彼此生息与共,一同经历了暴风骤雨洗礼,又一同迎来又一个空气清新的早晨。强渡黄河时,汪可逾主动提出,先把女民工送过河去。作为女性,她自然会想到,必须动员大家脱掉衣服,尽可能减少伤亡。一百多个女民工,集体裸身渡过黄河,结果翻船了。正值黄河汛期,谁也不愿意看见的一场灾难发生了。弦外之音是借此表明,人类穿起衣服并没有多久,不过是剥一根葱的工夫,现代人很容易找回赤身裸体无拘无束的初始记忆。汪可逾第三次裸身,是受伤藏身在岩洞里。无须多加说明,她的身体已经开始浮肿,骑兵通信员曹水儿不得不用匕首把她衣服挑开。

图为1956年,徐怀中先生在创作小说巜我们播种爱情》。资料图

陈:徐部长的作品在中国当代文学史上是一座座厚实的丰碑,有您的独特地位。作品中有自己的战争体验,有新颖的叙述手段,有现场感。这都与您的丰富经历、文化修养和不懈的艺术追求探索分不开。大家都以为90高龄还写小说,尽管您耳聪目明,有战争年代打下基础的好身板,但搞创作,毕竟太辛苦。您的作为,是一般人难以企及的啊!

徐:其实《牵风记》写得很放松,是“耍”着写。早些年夜里还写东西,这几年就只在白天写两三个小时,身体不舒服或者头晕,就停下来,习惯了词句在头脑中背诵下来再写,慢慢腾腾写了将近五年。写到哪儿算哪儿,就算最后写不完,对我来说,它也已经完了。我过去写过一篇文章,叫《爬行者的足迹》。我把写作比作像爬行一样,两只手扣在泥土里,一步一步地向前,回头来看大地上留下过我的两行手模足印,这就很满足了。现在作品出版了,得奖了,就交给读者去打分了,等待着读者对我的批评指正。我很轻松了。

陈:《牵风记》这部小说,字里行间释放出了我们五千年文化底蕴的灿烂光辉。明显地看得出,您的国学修养深厚,您在这方面下了很大功夫。《牵风记》作为一部战争小说,在整体寓意上也因此有所扩展与延伸,可否请您谈谈这方面的思考与体会。

徐:步入老年之后,个人的阅读兴致更多侧重于古代文化典籍,以及自然哲学方面的著作。我读书很慢。要慢慢咀嚼体会。小说《牵风记》没有写作提纲,只是建了一个“备忘录”,偶有所思所想,记下几行字,年老了,随时就会遗忘。备忘录上,抄写了老、庄等古代哲人一段一段语录,我反复阅读品味,沉浸在某种理性幻境之中不能自拔。不知从什么时候起,开始明确起来,希望凭借自己多年战地生活的积累,抽丝剥茧,织造出一番激越浩荡的“生命气象”。并且拿定主意,依循这样一个意向,逐步来搭建小说的整体构架。这里应了一句老话,曲径通幽,别有洞天。回头看去,那一场大规模现代战争向历史深处退隐而去,显得那样遥远,朦朦胧胧。参加过那场战争官兵也渐渐稀少,都应该在90开外了。他们带走了那场战争许多惊心动魄的血色故事。我是亲历者,至今记忆犹新,感觉精神情节细节还是好拿捏的。

陈:新中国成立以来,我们的文学界,取得了很大的成绩,产生了像《保卫延安》《林海雪原》《青春之歌》等等许多名著,但文艺界也有许多条条框框束缚了作家的原动力、想象力和灵感。随着新时代思想解放大潮的到来,许多作家如您一样,经过长时期的焦虑和反思,思想飞越,精神升华,灵感牵风,文学观念上发生了巨大的转变。您可以谈谈您的文学观念的变化轨迹吗?

徐:我个人创作观念经历了一个根本性的“解冻”过程。不过与年轻一辈作家不同,我的这种内部变化,主要体现在尽可能摆脱有形无形的思想禁锢与自我局限,清除残留的概念化公式化影响,实现弃旧图新轻装上阵。其实并没有“新”到哪里去,只不过是回归到小说创作所固有的艺术规律上来。晚年的创作,这种感觉十分真切,恰如干渴已极,回眸之间发现了一汪清澈的泉水。如果匆匆忙忙急于动笔,很可能又会跌入旧有的窠臼中去。

图为1965年,徐怀中先生率队赴越南南方战地采访,2013年,先生据此创作了报告文学《底色》。资料图

陈:评论家们认为您的作品,《底色》《西线轶事》和《牵风记》都可以称为非常态战争文学。您用独特的美的发现观照残酷流血的战争岁月,以清新俊朗的审美风格和内外兼修的文化素养引领着军事故事走向。从您的作品中评论家研究可以归纳为四点:一是低调人生。第二是生活情趣博雅。第三是艺术创新求变求新,把自己做到最好。第四是对人性叙述的执著探索。您对大家的评论认可吗?现在军事文学创作蔚为大观,军事文学创作上了一个大台阶,形成一个大气候。徐部长是解放军艺术学院文学系第一任主任,是文学系的创始人之一。了解当年情况的文友们作家们都说徐老在培养军事文学人才功不可没,徐老总是虚怀若谷、有谦谦君子的风范。大家知道,您对培养文学新人付出大量辛劳与心血,培养了众多军事文学的优秀作者。非常难能可贵,在军艺文学系35名弟子中,出现了很多大家。但您不愿意从这个这个角度说他们。您太谦虚了,是我们年轻一代人的榜样。

徐:这不是自谦,事实如此,有各种因素的合力。大家赶上了改革开放好时代,借着八面来风再度启航,一同驰向新的航程。当时接受任命,要我主持解放军艺术学院文学系教学工作。领导跟我谈话说,这可能牺牲一些你个人的创作,以后补上好了。事实证明,不仅不是什么牺牲,两年学期对学员们和我,都可谓收获颇丰。不同的是,35名部队学员坐在下面,我陪同客座教授坐在讲台上,我和大家一同听课一同学习,一同接受了为期两年的超量灌输。就我个人而言,犹如凤凰涅槃,文学观念上有所觉醒,有所觉悟,也不妨说是为以后完成长篇《牵风记》,准备了艺术修养方面的基本条件。说起培养35个学员的事情,许多人都常提起。其实一个作家的成功是多种因素成就的,主要是个体努力,个体追求,个体感悟。事实上,军艺文学系草创期,我也不懂教学。我作为文学系的第一任主任,没有给文学系的学生讲过什么正规的课,但文学系的学生,都叫我老师,或称先生,这是出于尊重,也是对我作品、做人、做事的认可。当时条件非常艰苦,没有一个老师,也不懂什么当代文学、现代文学、影视文学的区分。每一件小事,我都是亲力亲为。早上6点去接外请来的老师,8点准时要到教室门口。我与学生一起听课,我不是也受益嘛。听完课,我们一起到食堂排队吃饭。为培养军事文学专业的学生,我托关系找熟人,请“各路财神”、各方面专家,倡导八面来风,只想着为学生们服务。乐此不疲,高兴得很。

陈:现在社会比较浮躁。徐部长对文学事业倾毕生之力,壮心不已,调动真情实感,精心打磨作品,不到尽善尽美,决不拿出手去。正是人们常常称道的“厚积薄发”。您这种精神令世人赞叹不已,鼓舞着一代代年轻人。《牵风记》荡涤了生活阅历所有的庞杂之物,仅提取自己生命体验中属于精华的部分呈献给读者。

徐:搞文学创作,要求很高的艺术修养,要有那个灵气。写一部作品,有点像书法,那要看你的手感如何了。你是否真的触摸到了她的肌肤,触摸到了她的体温,她的脉动。一块璞玉,最要紧的是能否唤醒她的魂魄。达到了这个要求,留下了多少残缺不整之处,也都可以忽略不计。作家要对自己事业抱有敬畏之心,要经受得起最严格的产品检验。现在很多作家的长篇作品是不错的 ,都有独到的地方。

陈:这部长篇融入了您对于战争文学的深入思考,极有力度。创作中您最感棘手的是哪一部分?一些细节处理有过顾虑吗?

徐:我用去了几十年时间挣脱种种思想顾虑。我多次说,孔夫子讲“四十不惑”,我已经活了两个半不惑之年,就像一棵老树,树干都空了,应该有一定的容量了。写这本书,我完全放开了手脚,目前的大环境又这么好,难得有这样痛快淋漓之感.;当然了,仍有不如意的地方。

陈:《牵风记》纯用白描手法,写活了几个身份不同、性情各异的战地人物,将这样一群浓淡各异的人物形象置放于这幅战争生活长卷上,使这幅长卷五彩缤纷、栩栩如生,激荡出战地生命的律动。小说中的汪可逾、齐竞、曹水儿等,都是战争文学画廊中新的人物,丰富了我们的文学画廊。您雕刻描画的人物立体鲜活,真实可信,有精神气质,充满时代感。一个时代产生一个时代的人物。您熟悉的战友中有其原型吗?尤其汪可逾这个人,那样可亲可近,是一个有丰厚文化底蕴和修养的女性。显然的,这个人物寄托了您的审美理想和人格标准。这个人物您有生活中的原型吗?

徐:作为文学作品的一个人物,一个典型,一个个体生命,汪可逾活得是十分清纯透明,自然而然。这里不是讲自然界的“自然”,而是不知其然而然,不曾留下一点点矫饰做作的痕迹。汪可逾虽是加入了极为严整的“革命武装集团”行列,作为独立第9旅司令部的一名女参谋,依旧保持着特有的人生姿态。无论何时何地,总是现出她标志性的微笑,迎面向你走来。确切地说,她像是永远小于自己实际年龄、又是永远不谙世事的一个女学生。早在太行山第二中学读书期间,就有北平来的女同学,都是跟随父母来投奔根据地的。也有先后从南京、上海、重庆等大城市来的女学生女青年,在战争中我近距离接触与观察了众多女性。我不能举出哪一个可以称作汪可逾的模特儿,这个女性形象,有众多人的影子。这个“三八式”群体,在文学作品中一向是被忽略的。新作中出现齐竞这样一位知识分子优秀指挥员形象,也是过去战争文学作品中较少涉及的。他也不是高大全,有他的局限性。上大别山时,我被分配在一个乡政府任武工队队长。手下近二十名战士都是掉队的、或是受伤留下来的,我收留着他们。苦熬苦撑坚持外线斗争一年,我就是和他们一起打拼过来的。我也认识不少警卫人员,如曹水儿这样有棱有角却又格外精明干练的“人尖子”见多了,顺手拈来。他犯有严重错误,坦然接受处决,但不接受五花大绑。短暂一生,本然率性,活出了他自己,十分悲壮。

图为1965年,徐怀中先生率队赴越南南方战地采访,2013年,先生据此创作了报告文学《底色》。资料图

陈:战争时期,军马就是官兵的战友。马是通人性的,它有喜怒哀乐,它不高兴时会流泪,与人有通感。大家都感觉,您的书中描写战马,是神来之笔,给读者留下难忘的活生生的印象,写出了战马在历代战争中的重要地位,人与马的关系也写得令人动情。读到在堰塞湖处理军马的情节,我被深深震撼。后来,老马把汪可逾转移到溶洞外,出乎预料,又充满神奇。

徐:集体处理战马并非虚构,各部队编写的战史资料及回忆录中多有记载。我对马素有好感,老虎狮子等等能够高速奔跑,都是为了捕食,只有马的奔跑没有目的,只是自由豪放地奔跑。动物中的这个优秀族群,却自古以来始终受到人类的御使与奴役。它高贵的姿态不由你不赞赏,它惊人的智慧不由你不佩服。在草原上,看见一群又一群骏马,昂首啸叫着从我们身边疾驰而去,那是何等令人心醉哟!

陈:从军事文学的题材来说,《牵风记》超越了我们以往的阅读经验。在您创作生涯中,这部作品有何独特的意义?您希望《牵风记》达到怎样的标准,您认为达到自己的目标了吗?《牵风记》以抒情笔墨描绘战争风云,在当下文坛别有一番风姿,有评论认为是继承了孙犁、汪曾祺一脉文风,但与他们又有区别,您有您自己的语言特质。比如夜晚在农村点汽灯看戏一段描述,我留下深刻印象。

徐:上天看我步入九十岁了,还在扒着文学创作的碗边不肯松手,给我了一个大大的奖赏。《牵风记》应该是古琴的空弦音,如铜钟一样浑厚悠远,弹奏者技艺指法应该是炉火纯青的。这个要求我远未达到。我设想约读者,一同抵达我自己也从来没有抵达过的那么一个风光无限的大好去处。因为不曾身临其境,很难向别人作出清晰的表述。正如古时雄辩家惠子所言:“夫说者,固以其所知喻其所不知,而使人知之”。不过我总还是相信,读者一页页翻下去,当可有所领略。

孙犁是文学前辈,他的作品他的文风他的人品他一颗对人民诚挚的心,对我影响很大。他写的晋察冀和咱们的家乡民情风俗是相通的。他的语言我也特别欣赏,初学写作,我经常流连在孙犁的瓜棚豆架之下。他的长篇《风云初记》是当时最好的一部小说,但因为时代的限制,没有获得应有的评价,他的艺术才华也未能得到充分发挥。我也十分赞赏汪曾祺的作品,他的一些短篇精粹之极。我力求自己语言淳朴平实而又不失灵动幽默,有深度的文化内涵,字斟句酌而又看不到斧凿痕迹,并且具有一定的内在节奏感,不使读者疲劳。我虽然写了多年,总还是处在磨练阶段。点汽灯看戏的情境你小时候也有看到吗?困难时期有些事情也有它的情趣,也叫苦中作乐。

图为邯郸日报社记者陈邢魁与徐怀中先生合影。记者 耿子淇 摄

陈:我从材料上看到,徐部长因为发表中篇小说《地上的长虹》,1956年3月由昆明北上抵京参加第一次全国青年文学创作者会议。你曾经说,“部队里好多人都想来,大部分都没争上名额,心里很不舒服,也有不服气的。”想必参加这次青代会对徐部长一生的文学事业产生了很大的影响。

徐:是的,那半个月,北京交道口的炒豆胡同热闹非凡,从全国各地赶来的青年作者们都住在这儿。他们中的许多人后来成了家喻户晓的作家,邓友梅、从维熙、林斤澜、刘绍棠等都在其中。就在大家忙着招呼致意、互相攀谈的时候,我在四处打听哪里有打字社。很着急,想把包里厚厚的一沓手稿变成铅字。这沓手稿,就是我的第一部长篇小说《我们播种爱情》。后来,这部25万字的作品被看做是中国当代文学史上第一部以西藏人民生活为题材的长篇小说,引起了很大反响。这对我印象很深。那次会议留给我的,就是“忙碌”,甚或“紧张”。至今都记得,南长街的那家小打字社里,所有打字员都停下手头的活计帮我赶工。就这么折腾了好几天,终于完成了。我把书稿整理好,寄给好多人看,让他们提意见。当时寄给了人民文学出版社的一些老编辑;寄给我在部队的领导冯牧先生,他很重视培养青年作家,发现了一大批有才华的年轻人,名气比较大的有白桦、公刘等等;还有就是寄给我爱人于增湘,从我们结婚前,她就是我作品的第一个读者,也包括《牵风记》。小说先是在《解放军文艺》连载,后由青年出版社出版。叶圣陶看到这部作品后,写了一封长信给我,之后又列了一个长长的单子,详细指出哪些词句用得不妥当。那些老作家对青年作者的关怀真是让人感动,我跟叶老素不相识,也没什么交往,他当时那么认真地阅读我的作品,给我提修改意见,真是很难得。我一直很遗憾直到他去世我都没能登门拜访。“青创会”会场设在北京饭店,许多老作家被请来做报告,大家听得如醉如痴,讨论得热闹非凡;老舍等来跟青年作者们聚会、联欢,大家争着往前挤,想跟他们说句话、握握手;出版社、报社的人整天往会场跑,忙着采访、约稿。那时候,文学是人们心中的灯塔,照亮了每一个黯淡的角落,也因此,在当时的青年们看来,那是一个“最好的时代”。现在回想起来,50年代可以说是一个黄金时代。青年人的思想都很简单、很单纯,对生活充满热情。国家也很重视文学,部队给了我们很大的创作空间,基本上你写什么都行。当然,那时候生活和创作的条件都很艰苦,我们都是业余时间搞创作,晚上亮一盏小油灯,一刮风,纸上全是沙子。但也就是在那时,我写了5个短篇、1个中篇、1个长篇和1个剧本,算是创作的一个小高潮。1956年到北京开完会没多久,我就加入了中国作协,这对我是很大的鼓励。上世纪50年代,我作为工兵部队的连队指导员赴西藏支援边疆建设,修建从西康到拉萨的康藏公路。部队驻扎在昌都附近,周围高山环绕,海拔5000多米,昼夜温差极大,早上醒来头发常常被冻在帐篷上,我就用手把冰敲碎,然后再起床。没有人觉得辛苦,一切都顺理成章。自己在西康到拉萨的所有农业技术推广站都住过,学会了开拖拉机,播种收割。我们真是把年轻人对西藏那片土地的感情一同播种了下去,所以我的小说题目叫《我们播种爱情》。从拉萨回昆明的路上经过一个书摊儿,我凑上前去,瞥见一本书有些眼熟——是我的《地上的长虹》。我一高兴,索性全都买下来。摊主不曾知道,那个年轻战士正是小说的作者。我们的青春就那么自然而然地同国家的建设、人民的苦痛融合在一起。回想起来幸福感油然而生啊!

图为徐怀中先生与夫人于增湘女士

陈:徐部长的作品是人民的财富,是中国文学的高峰,是所有作家、学者的榜样。取得这样大的成就,有这样大的名望,今后还有什么计划?

徐:你过誉了。我这辈子经历了太多事情,年老之后,许多想法与之前相去甚远。像我这样的老人,重要的不是再去学多少东西,探索什么新的路子。重要的,我反复讲,是剥离掉原来的一些陈旧观念,剥离得越干净,越可能写出新的、有锋芒的东西。我仍然需要思想上的解放,摆脱这么多年来形成的有形无形的文学上的禁锢,回到艺术本身。我还想写下去,怕时间不够用,所以格外惜时。

陈:您出生在山底村,在磁县、在涉县读过书,年少时的记忆那么清晰。甚至您书中的主人公汪可逾也在涉县太行第二中学读书。听介绍,山底村抗日地道修复,您还捐了两万块钱,帮助提供了道具枪、服装等。您与邯郸与故乡情深意切,令我们感动啊!

徐:在山底村我生活了12年,家乡的一草一木,随着年龄的增长,记忆反倒越来越清晰。小时候常常遥望鼓山 ,遥望北响堂寺,觉得是那么神秘。在涉县读书,涉县山水给我留下了许多美好印象。清漳河那么清,有鱼有虾,坐小船可以游到对岸。而且,我的知识基础是在太行第二中学打下的。还有,我曾在邯郸丛台旁小住,在丛台下的水池中游过泳。曾在回车巷那个地方多次流连驻足,遥想廉颇、蔺相如的故事。

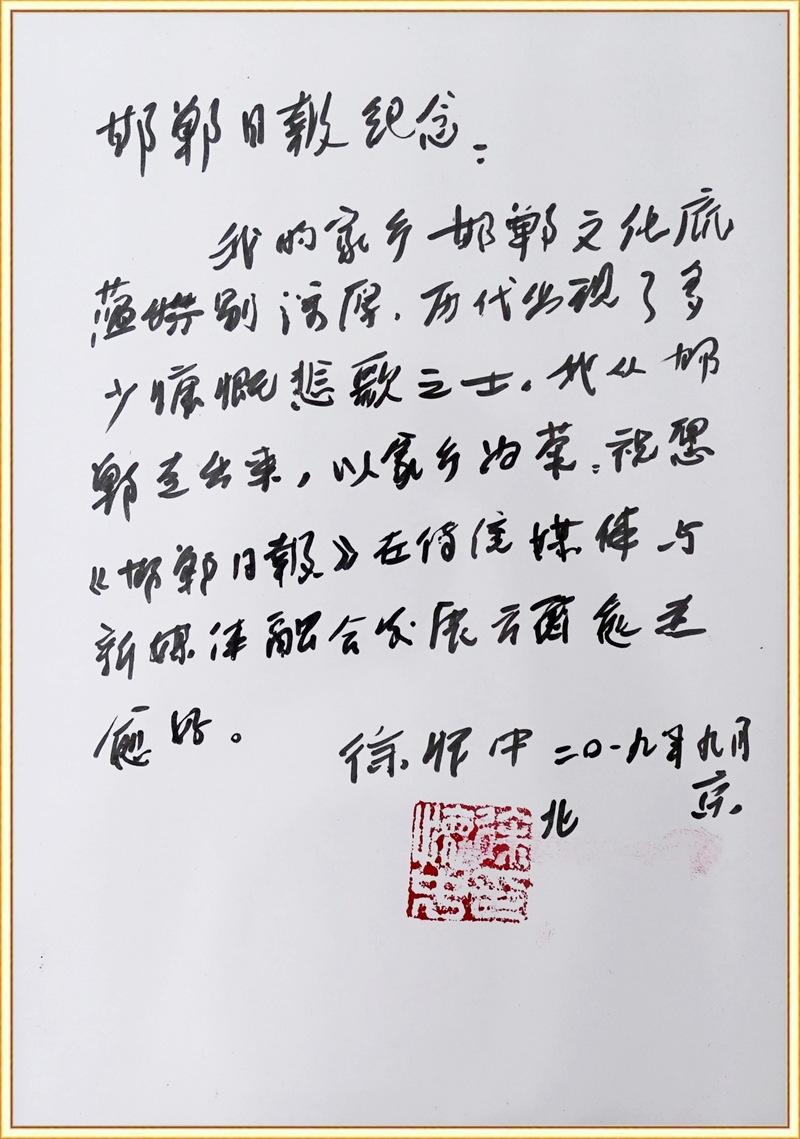

邯郸在汉代曾是“五大都会”之一,文化底蕴极其深厚,建城至今已有3100多年,并且“坐不改姓行不改名”,全国罕见。历代出现了多少慷慨悲歌之士。这几年邯郸发展很快,我的家乡峰峰环境也大变了。我从邯郸走出来,以家乡为荣。祝愿邯郸人民生活幸福!也祝愿邯郸日报社越来越好!

图为徐怀中先生给邯郸日报社的题词。记者 耿子淇 摄

陈:诚恳邀请您方便时一定回邯郸走走看看。

徐:好的,我争取尽早回家乡看看。

邯郸日报社记者 陈邢魁

推荐阅读

-

2019-09-11

-

2019-09-10

-

2019-09-09

-

2019-09-09

-

2019-09-09

-

2019-09-08